Neue Wege, neue Form

- Einblick

- Meinung

2020 hat uns auf die Probe gestellt, mehrfach und nicht zimperlich. Nun drehen wir den Spieß um — und suchen uns neue Wege. Im Aufbruch waren wir lange genug …

Normalsein

war noch nie unsere große Stärke — die regelmäßige Selbst-Runderneuerung dafür umso mehr. Warum wir uns nach 20 Jahren aufmachen, auch noch das letzte bisschen Hierarchie zu überwinden, und wie wir uns dabei anstellen.

Mit diesem Artikel beginne ich eine Serie, die mir schon lange vorschwebt. Im Großen und Ganzen weiß ich, worüber ich berichten, was ich skizzieren und dokumentieren möchte. Den präzisen Verlauf aber kenne ich heute noch genauso wenig wie das genaue Ziel der Weiterentwicklung, die wir als Organisation gerade aktiv angehen. Es wird ein Rückblick und ein Ausblick werden, mit bisweilen sehr persönlicher Note. Ich werde reflektieren, kombinieren und imaginieren. Mit Stimmen aus der Vergangenheit und Träumen von der Zukunft. Holt euch einen Kaffee, Tee oder was auch immer. ☕

Generationen

Ich mag es, über das tollwerk in Generationen zu denken. Begonnen hat das Schlamassel bekanntlich vor über 20 Jahren — ich erspare uns an dieser Stelle die studentisch-wilden, teils peinlichen oder gar unrühmlichen Details. Aber ich erinnere ich mich noch lebhaft an die direkt-proportional rotwein-beseelten und konspirativen ersten Sessions im 3-Personen-Kreis in meiner Nürnberger Südstadtwohnung. Fast alles schien Zufall und passierte einfach, schnell und ohne viel Plan.

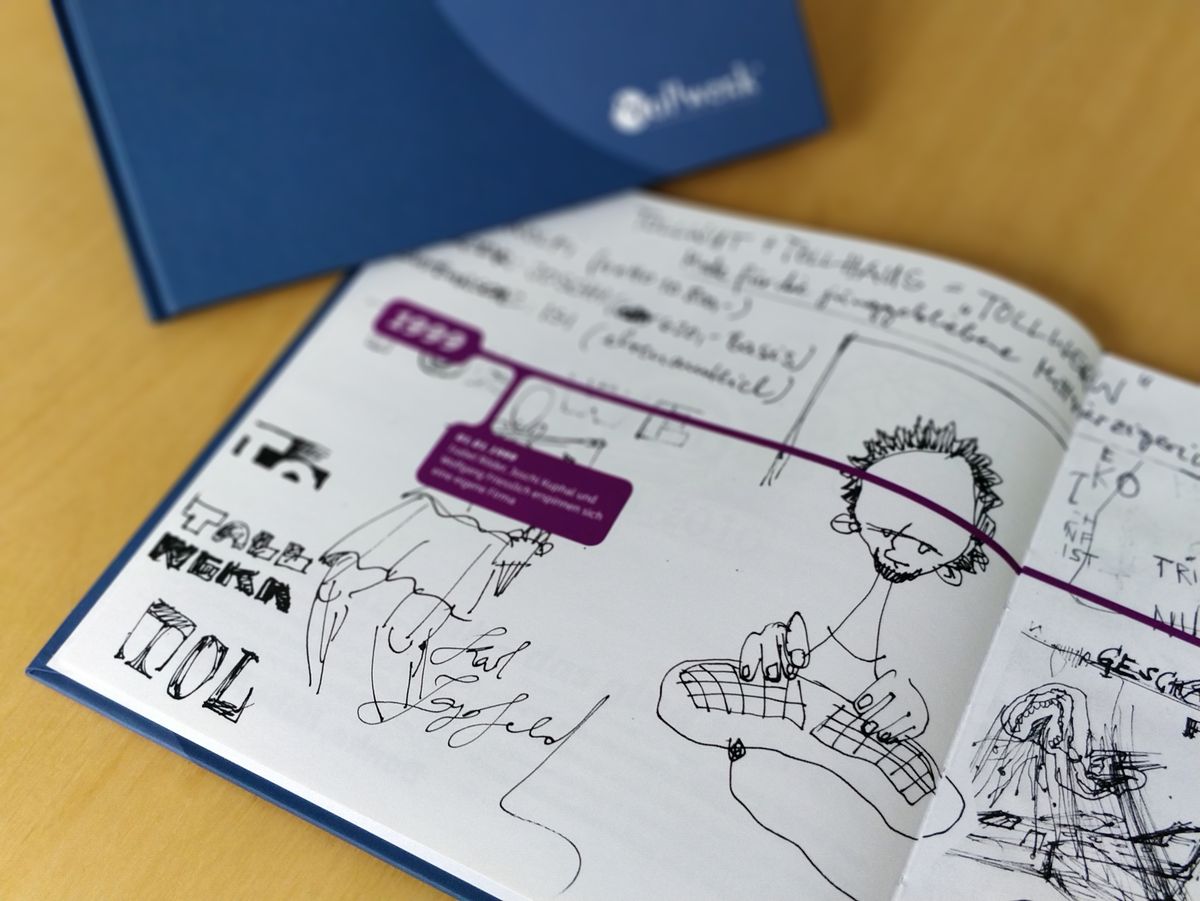

… dass aus diesen wilden Kritzeleien von 1999 etwas entstehen würde, das auch nach 20 Jahren noch Bestand hat?

In den ersten 10 Jahren — grob die Zeit, die ich inzwischen als erste Generation wahrnehme — wuchs das tollwerk fast ausschließlich durch Auszubildende. Es begann mit Andi. Eines Tages klingelte das Telefon und ein namhafter Bildungsträger war in der Leitung. Ob das tollwerk ausbilden würde, fragten sie. Sie hätten da jemanden, der bei uns Mediengestalter lernen wollte, hieß es weiter. Ääääh … Da waren wir, zu dem Zeitpunkt zu dritt — Birgit, Caro und ich. Zwei Halbtagskräfte mit Familien und ein frisch studierter Innenarchitekt. Kaum in der Lage, sich selbst über Wasser zu halten. Aber die Welt brauchte Mediengestalter ohne Ende, und mir warf man alsbald den Ausbilderstatus hinterher. Na dann …

Es dauerte nicht lange und Markus, Jule und weitere folgten. Eine Ausbildung im tollwerk zu machen hieß, quasi automatisch auch darüber hinaus ein Teil des Teams zu bleiben. Loan, Nils, Niko und viele andere bereicherten zusätzlich das Team, indem sie ausgiebige Praktika bei uns absolvierten. Wir fühlten uns immer mehr als Familie denn als Firma — und auch, wenn sich die Genannten heute über die Welt verteilen und nicht mehr im tollwerk arbeiten, so ist der Kontakt zu ihnen allen noch vorhanden.

Ein besonderes Merkmal dieser ersten Generation wurde mir erst im Nachhinein klar: Wir waren damals der Aufbautrupp, alle zusammen. Niemand von uns hatte gelernt, wie man ein Unternehmen organisiert oder ein Team führt. Wir haben es einfach gemacht. Jeder und jede, ständig, irgendwie. Vorbilder in dem Sinne hatten wir nicht und es herrschte eine ausgeprägte Do-It-Yourself-Mentalität — manchmal vielleicht etwas zu ausgeprägt. Ich hatte immer alle ermutigt und unterstützt, auch außerhalb des tollwerks aktiv zu sein. Nicht wenige haben nachts für eigene Kundschaft fotografiert, kleine Websites gebastelt oder Texte geschrieben. Fast alle waren nebenher wenigstens ein bisschen selbständig. Sogar ganze Projekte haben diese Membran passiert: Konnten wir ein zu kleines Projekt im tollwerk nicht wirtschaftlich bedienen, hat es vielleicht jemand mit nach Hause genommen, und umgekehrt. Als Chef

habe ich mich nie gefühlt, wollte es auch nie sein. Irgendwie waren wir einvernehmlich gemeinsamständig, ohne formellen Beschluss. Diese Team-Generation war einfach so.

Erster Umbruch

Wieder war es Andi, der den Übergang zur zweiten Generation endgültig besiegelte. Als er mir Anfang 2012 eröffnete (übrigens bei einer Flasche Rotwein … ich erkenne Muster!), dass er mit seiner Frau nach Australien auswandern würde, brach für mich eine mittlere Welt zusammen. Nach 11 Jahren würde der langjährigste Mit-Pionier das Team verlassen!

Erst kurz zuvor war Jeff als Auszubildender zu uns gestoßen und hatte mich ernsthaft zum Nachdenken gebracht: Geboren in dem Jahr, in dem ich die Schule beendete, machte mir sein Eintritt deutlich, dass es fortan normal sein würde, wenn eine ganze Generation zwischen mir und den Jüngsten im Team liegt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Begriff von solchen Theorien, doch aus heutiger Sicht war Jeff klar der erste Vertreter der Generation Y — jene Millenials, die seither unser Team maßgeblich prägen.

Bis schließlich Jule 2017 nach Norwegen zog und mich damit zum letzten Dinosaurier machte, hatte die komplette erste Generation das tollwerk verlassen. Längst war eine neue Besetzung nachgerückt: Mit Bertram, Klaus, Nina, Kai, Annika, Jolanta und zuletzt Zsuzsa sind wir heute das beste Team, das ich mir vorstellen und wünschen kann. Und natürlich haben auch Ehemalige wie Judith, Isi und Philip ihren Anteil daran.

Auch wenn dieses Teamfoto etwas anderes vermittelt: Die zweite tollwerk-Generation ist „erwachsener“, sinngetriebener und weniger beliebig

Es sind jedoch nicht nur die Gesichter neu: Anders als in den frühen Jahren ist das tollwerk für die meisten nun nicht mehr die erste Station in der Branche. Viele hatten bereits einen Job woanders — und werden womöglich irgendwann weiterziehen. Auf 9 Personen im Team kommen 6 Kinder zu Hause. Von 9 Personen haben nur 3, mich eingeschlossen, einen 40-Stunden-Arbeitsvertrag — und alle anderen gehen einen individuellen Weg, aus unterschiedlichsten, persönlichen Gründen. Die Charaktere sind ausgeprägter als früher, das Sicherheitsbedürfnis höher, die Abenteuerlust gemäßigt. Ich wüsste nicht, wer jetzt nebenher noch aktiv ist, über die Familie hinaus. Wir sind eben anders geworden, vielleicht erwachsener.

Was mich persönlich betrifft: Gerade in letzter Zeit hat mich Müdigkeit beschlichen. Ich war nie mit der Absicht angetreten, die „klassische“, autokratische Sorte Unternehmer zu sein — im Gegenteil. Es liegt mir nichts an Hierarchie und Autorität. Ich übernehme gerne Verantwortung, aber das allein verantwortliche Treffen von Entscheidungen empfinde ich zunehmend als Last und als vereinsamend. Die Tragweite der Entscheidungen mag dabei eine Rolle spielen — und die wird nun mal nicht kleiner bei einem gewachsenen Team mit immer mehr Familie im Hintergrund. Auch mein Alter spielt sicher mit hinein. Vor allem aber schätze ich die Gesellschaft und das Teilen und ich habe den Glauben, dass wir als Team zu einer anderen Form auflaufen könnten, würden wir mehr gemeinsam führen. Es wäre mir sehr nach Veränderung in diese Richtung.

Zeit für Veränderung

Ein Blick in unsere Vergangenheit offenbart zweierlei:

- Wir — in welcher Konstellation auch immer — waren nie ganz

normal

. In bestimmten Bereichen warunser Weg

immer eher ungewöhnlich, etwa wenn man bedenkt, dass wir bis Anfang letzten Jahres alle dasselbe verdient haben und unsere Gehälter im Netto feststanden. Dass wir lange und hartnäckig an einem einheitlichen Stundensatz für alles festgehalten haben (als wir noch Stunden verkauften), weil wir uns alle als gleichwertig sahen (und es immer noch tun). Dass es noch nie Dinge im Unternehmen gab, die jemand nicht hätte erfahren dürfen, und wir es seit jeher zulassen, nein wünschen, dass hier jeder ganz Mensch ist. Dass ein gemeinsames und gemeinsam zubereitetes Mittagessen längst Teil der Unternehmenskultur war, als wir schließlich erfuhren, dass es so etwas wie Work-Life-Balance gibt und man dazu eigentlich einen Kicker und ein Bällebad braucht. - Noch bemerkenswerter aber finde ich, wie die meisten unserer Eigenbrötlereien in der Vergangenheit zustande kamen. Denn zugegeben waren wir nie besonders hip. Den ersten Fuß vor die Tür gesetzt haben wir erst 2013, als wir unser Open Device Lab gegründet und unsere erste beyond tellerrand besucht haben. Bis dahin waren wir bestenfalls Kellerkinder, ohne Schnittstelle zur großen weiten Welt. Meine eigene, aktive Beschäftigung mit Fragen der Unternehmenskultur und -entwicklung ist keine 3 Jahre alt. Wo kommen sie also her, die

spinnerten Ideen

, die uns schon so lange ausmachen?

Die Antwort sehe ich evolutionären Prozessen, die wir wieder und wieder aus eigenem Antrieb durchspielen und die wir meiner Meinung nach ganz passabel beherrschen. Zumindest werden wir nicht müde, unsere gewachsenen Praktiken in Frage zu stellen, Neues zu versuchen, zu verwerfen und zu adaptieren. Nicht der schlechteste Ansatz in unserer Branche, meine ich.

In den letzten Jahren haben wir eine Reihe neuer und, wie ich finde, erfolgreicher Wege für uns gefunden und eingeschlagen — zumindest für hier und jetzt: Wir denken und handeln zunehmend sinnorientiert und wertbasiert; wir haben ein individuelles Gehaltssystem entwickelt und angenommen, das Transparenz und Fairness in den Vordergrund stellt; wir haben eine passgenaue Team- und Kommunikationsstruktur ersonnen und eingeführt, mit der wir gute Erfahrungen machen. Alles Themen im übrigen, über die ich in den nächsten Teilen dieser Serie einzeln berichten werde. Die Frage ist: Wenn wir schon so gut darin sind, uns selbst neu zu erfinden, warum nutzen wir diese Fertigkeit nicht auch, um unsere Organisation nachzujustieren und auf die nächste, dritte Generation einzustellen?

Ideen für 2021

Zurück von unserer Islandreise im vergangenen Juni habe ich begonnen, mich mit weniger konventionellen Organisationsformen zu befassen. Es war irgendwie unausweichlich. Im Herbst wurde ich über mehrere parallele Hinweise, zuletzt durch einen Retweet von Matthias Mees und eine Empfehlung meiner Nachbarin Verena Muck, auf Frederic Lalouxs Buch Reinventing Organizations aufmerksam. Von dem Hype, den das Buch bei seiner Veröffentlichung 2015 ausgelöst haben muss, las ich erst später. Die Auseinandersetzungen mit Lalouxs „evolutionären Organisationen“, die er mit der Farbe Türkis assoziiert (Teal Organisation

), war durchaus irgendwie Augen öffnend — vor allem, als mir klar wurde, wie tief wir schon seit Jahren in die Materie vorgedrungen waren, ohne Ahnung und einen Namen dafür zu haben. Es folgte ein gutes Dutzend anderer gedruckter, digitaler und Audiobücher diverser Autorinnen und Autoren zu unterschiedlichsten Ansätzen in der Organisationsgestaltung, eines interessanter als das andere … (Zu einem späteren Zeitpunkt kann ich gerne eine Übersicht der Werke zusammenstellen, die ich bis jetzt verarbeitet habe.)

Die Überlegung, das tollwerk offen partizipativ zu gestalten und eine kollegiale Führungsstruktur anzunehmen, fasziniert mich und entspricht mir. Ich sehe darin nicht nur die Chance, das zweifellos vorhandene Potenzial unseres Teams noch besser zur Entfaltung zu bringen, sondern auch meiner eigenen Ermüdung entgegenzuwirken. Aktiv partizipativ zu führen würde alle im Team mit mehr Mitentscheidung, Mitgestaltung und Mitverantwortung ausstatten. Wir wären handlungsfähiger und könnten die Stärken Einzelner besser einbeziehen. Die Geschäftsführung könnte von einer Position zur Rolle werden, die im Zweifel auch von anderen ausgefüllt werden kann — im Team, an meiner Seite oder an meiner statt. Lineare Kommandoketten würden durch eine organisationsweite Sinnausrichtung, themenbezogene Kreise und kollegial getragene Entscheidungen ersetzt werden.

Es gibt viele Fragen, die wir auf dem Weg zur tatsächlich kollegial geführten Organisation zu klären haben. Zum Beispiel, ob überhaupt alle im Team wirklich bereit dazu sind, und wer sich wie stark einbringen möchte. Nicht jeder oder jede legt Wert auf mehr Verantwortung, nicht einmal im Austausch mit mehr Mitgestaltung. Und nicht alle haben vom Fleck weg Vertrauen in die Wirksamkeit kollegialer Führungsprinzipien — so sind wir nicht erzogen, immerhin wachsen wir in streng hierarchischen Strukturen auf, und auch die Norm in Organisationen ist eine andere. Wir werden uns deshalb herantasten und lassen im Zweifel auch ein Scheitern zu. Ich persönlich habe in dieser Sache keine Angst vor dem Loslassen, im Gegenteil.

Am Rande und höchst interessanter Weise: Ich bin offenkundig nicht der Einzige, auf den partizipative Strukturen eine gewisse Anziehung haben. Clearleft, jene Agentur im englischen Brighton, die unser Freund Jeremy Keith vor 15 Jahren mitgegründet hat, gehört seit letztem Herbst offiziell der Belegschaft. Die Veränderung betrifft insbesondere die Eigentumsverhältnisse, und die gewählte rechtliche Konstruktion — der Employee Ownership Trust — existiert so in Deutschland nicht. Im Mittelpunkt sehe ich aber auch hier vor allem das Motiv, die Kontrolle ans ganze Team zu übergeben. Es scheint also etwas dran zu sein am kollegialen Stil.

… einen Schritt weiter und nicht nur so eine irre Idee …

Bisher hat mir die Literatur nicht die eine konkrete Organisationsform offenbart, die für uns genau passend scheint. Und ehrlich gesagt rechne ich auch nicht damit. Vielmehr gehe ich davon aus, dass wir — wie immer — unsere eigene Adaption finden müssen. Aber geht es nicht genau darum? Im Kreis der Kolleginnen und Kollegen den passenden Weg zu finden?

Übermorgen werden wir unser erstes Governance Meeting

haben — ein Artefakt der Soziokratie / Holokratie, das wir sicher nicht schulbuchmäßig umsetzen, sondern interpretieren werden. Im ersten Schritt wird es vor allem darum gehen, die Befindlichkeiten und Bereitschaft im Team zu erforschen und sich ein Bild von den Möglichkeiten zu machen, die uns offen stehen. Ich bin extrem aufgeregt.

Wir müssen uns als Organisation und als Team weiterentwickeln, das steht für mich fest — und wir tun es auch die ganze Zeit. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir im vergangenen Jahr so einige Herausforderungen gemeistert und Kurven gekratzt haben (mehr dazu vielleicht in einer späteren Folge), und auch wenn es mitunter nicht einfach war, so haben wir doch weniger Federn gelassen, als manch andere in unserem Umfeld. Eine robuste Teamstruktur ist dafür sicher unverzichtbar. Und ich bin dankbar, dass wir auch diesen neuen Schritt geschlossen versuchen werden — zumindest sieht es bis jetzt danach aus.

Eine organisatorische Neuerung gibt es im Übrigen ganz unabhängig vom Verlauf unseres ersten Governance Meetings: Annika hat Prokura für das tollwerk angenommen und ist ab sofort umfänglich vertretungsberechtigt. Ich bin äußerst dankbar, dass sie diesen Platz einnimmt — ein Hoch auf Annika!

Auch in der Winterpause sind wir fleißig, hinter den Kulissen — und denken an unsere Geburtstagskinder: Ein Bildergruß für Bertram

2021 möchte ich mich aber auch gerne noch einem zweiten Motto widmen, nämlich Outcome over Output

. Schon seit zwei Jahren bemühen wir uns, unsere tägliche Arbeit immer konsequenter an unseren Werten und an einem übergreifenden Organisationszweck auszurichten. Das wirkt sich nicht nur auf die Art der Projekte aus, die wir übernehmen, sondern auch darauf, wie wir unsere Leistungen bewerten und bemessen. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen wir einfach kalkulierte Arbeitsstunden verkauft haben. Heute beziehen wir viele Faktoren in die Bepreisung unserer Arbeit ein und bemühen uns, den Wert im Vordergrund zu sehen, den wir erzeugen.

So schlüssig das klingt, so einfach ist es aber auch, diesen Fokus im Tagesgeschäft zu verlieren. Wenn wirklich der Wert unserer Leistung entscheidet, welchen Zweck erfüllt es dann, dass wir beim Arbeiten ständig auf die Uhr schauen? Dass wir uns konstant messen und vermessen? Reine Gewohnheit, Notwendigkeit oder nur zur Selbstkontrolle? Mir scheint, auch beim Organisieren von Organisationen gibt es einen Trend zum Overengineering — ein Thema, dem sich auf anderem Gebiet unser lieber Freund Tom nur allzu gerne widmet. Die Fixierung auf Kennzahlen und Messgrößen ist allgegenwärtig, aber nur selten die Lösung zu einem Problem. Im kommenden Jahr würde ich gerne möglichst viele solcher Verzerrungen bei uns aufspüren und auflösen, zu Gunsten von mehr Kreativität und Produktivität.

Über die nächsten Monate werde ich an dieser Stelle von unseren Aktivitäten berichten. Solchen, die bereits hinter uns liegen, und jenen, die noch bevorstehen. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, zu erleben, wo wir in einem Jahr stehen. Es wird eine megaspannende Zeit!